Illustrazione del metodo

Le immagini esposte sono state realizzate senza l’uso di lenti (obiettivi) o di macchine fotografiche, ma con la luce che goccia a goccia - in dosi omeopatiche - viene fatta entrare in una scatola (stagna) attraverso l'unico, piccolo foro. Un gruppo numericamente consistente delle mie scatole scatole fissa queste immagini sulla pellicola fotografica, un altro - più recente - gruppo usa lo smartphone, ma unicamente per sostituire il sistema di memorizzazione dell'immagine, non la sua formazione.

Questa fotografia viene di volta in volta definita come stenopeica, estenope, pinhole, lensless, lockcamera, camera oscura e forse altro ancora.

Quando si cerca di spiegarne i principi si finisce sempre con l'elencare tutto ciò che non è o che non ha, e questo ben prima del "senza glutine" o del "senza olio di palma" o del "senza grassi idrogenati".

Comunque no, non ha nemmeno questi...

Perché impiego il mio tempo in questo modo?

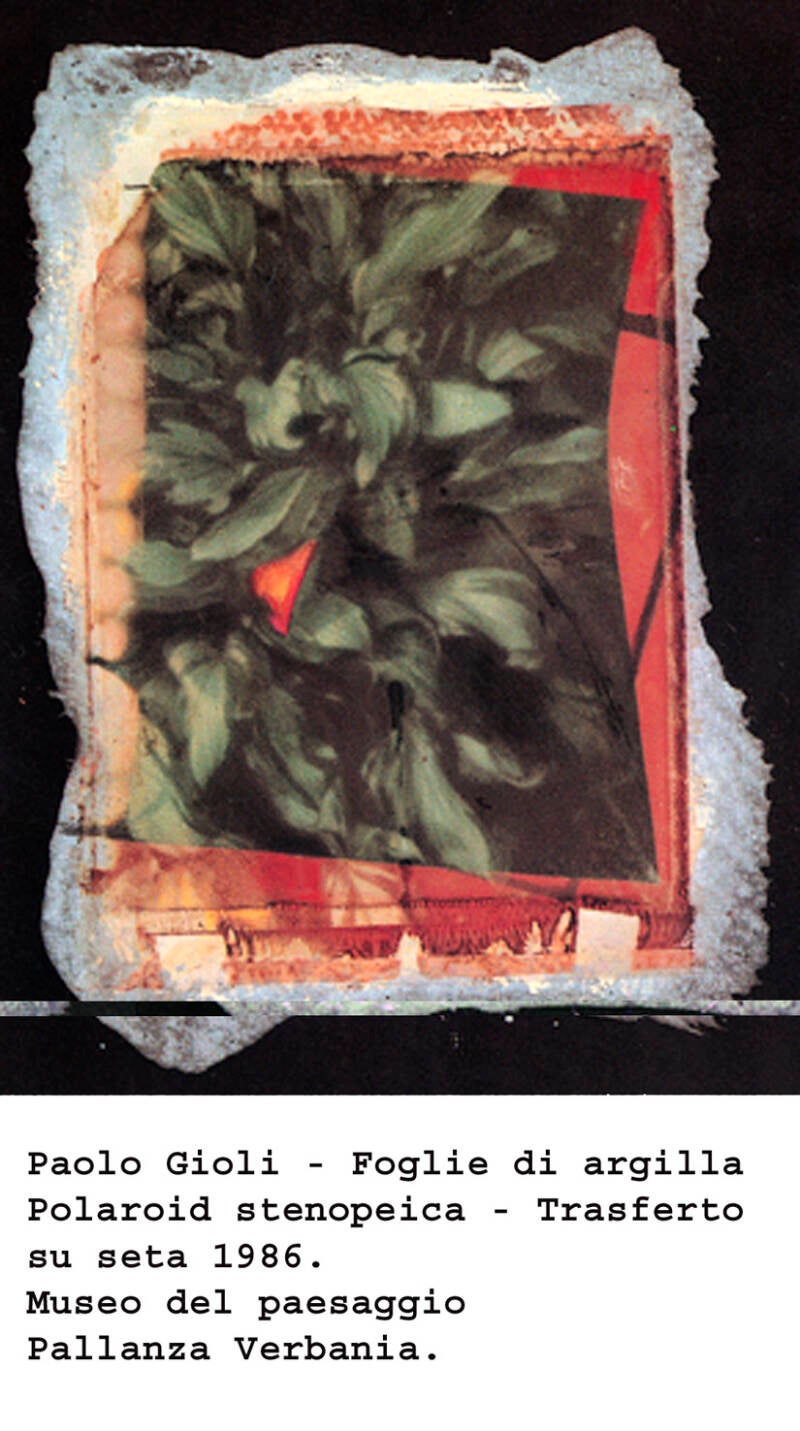

Perché da piccolo sentii dei ragazzini poco più grandi discutere di come con un panino bucato si potessero fare delle fotografie: a parer loro era sufficiente mettere della carta fotografica al posto delle fette di salame (ovviamente era inesatto, derivava probabilmente da un esperienza di Paolo Gioli, grandissimo interprete).

Pur sentendola, io non la capii questa cosa, né penso che loro la misero mai in pratica, di fatto però... senza ci fosse un vero e proprio "perché", mi era "entrata dentro", ogni tanto magari ad anni di distanza faceva capolino... e così poco dopo i 30 anni ho iniziato a darle retta.

Di seguito un'immagine da Paolo Gioli inviatami e un estratto della breve corrispondenza che abbiamo avuto, scansioni mie.

Immergiamoci.

Per l’esposizione in fotografia vi è la “regola della vasca da bagno” (che dice che se si apre poco il rubinetto si impiegherà più tempo affinché l’acqua raggiunga il livello desiderato).

Applicata all’esposizione fotografica essa si può tradurre come “se non si può aprire di più il diaframma, bisogna allungare il tempo di esposizione”.

Poiché le scatole per poter funzionare hanno bisogno di diaframmi molto, molto chiusi, i tempi di ripresa si allungano in modo tale da rendere improprio l’uso del termine “scatto”, io uso piuttosto quelli di ripresa o esposizione. L'elemento tempo assume notevole spessore in queste foto, che in certi casi possono racchiudere una sorta di piccolo film in una sola unica immagine.

Il formarsi di queste immagini può essere spontaneo ed era noto già nell’antichità (è possibile cercare qualche contributo relativo a Hasan Ibn al-Haytham, talvolta citato con altri nomi, ad es. Alhazen).

Nel tempo il principio che sta alla sua base, è stato usato per esempio per realizzare le osservazioni dei corpi celesti o per regolare i calendari (vedasi la Bolla "Inter gravissima" di Papa Gregorio XIII) con cui impose la soppressione di 10 giorni dal calendario giuliano, talché dal 4 ottobre 1582 si passò al giorno seguente come il 15 ottobre del nuovo calendario, detto gregoriano.

Si ricorda la pubblicazione "Egnazio Danti e la meridiana di Santa Maria Novella" di Salvatore Arca, con la ricostruzione dell'ingegno del Danti, che iniziò un lavoro a Firenze per poi doverlo finire a Bologna, nella basilica di San Petronio.

Seguirono gli usi a scopi artistici, ricordo le esperienze di Luca Carlevarijs e del suo allievo, il Canaletto nel tentativo di rendere fedelmente le vedute prospettiche.

Nelle scatole di legno all’epoca utilizzate si finì nel tempo con l’adottare un obiettivo con lenti di vetro per sopperire alla scarsa luminosità dei fori, e la fotografia nacque quando l’adozione di questa modifica era già avvenuta.

Solo in un secondo tempo - dopo questa fotografia primigenia, con lente - si iniziarono ad applicare le tecniche fotografiche anche a scatole dotate di foro, ma prive di lenti.

È in questo filone che si collocano le immagini qui esposte, la stella polare è la ricerca dell'essenzialità nella realizzazione di (si auspica) buone immagini.

Quelle dell'esposizione triestina sono ottenute con due metodi affini, ma diversi: le immagini raccolte in un’unica tavola, e formanti una matrice 3x3 di 9 immagini sono ottenute dalla mia più recente ricerca e sperimentazione grazie ad un sistema di scatole anteposto ad un qualcosa che avesse un sensore digitale di immagini, e di cui parlo diffusamente nella sezione "Le scatole", tutte le altre sono state realizzate con scatole di cartone tamburato e pellicola fotografica in rullo.

Se queste immagini venissero lette tali e quali, magari confrontate a immagini ottenute con una macchina fotografica (cui siamo più abituati) le immagini pinhole non ne uscirebbero bene: sono poco luminose, affette da vignettatura (ulteriore drastico calo della luminosità verso la periferia dell'immagine), mai incise, ma sempre "morbide", allergiche agli ingrandimenti...

Sono cose di cui tener conto, questa è... un'altra fotografia.

Non inserisco contenuti tecnici che sono a mio avviso inutili di primo acchito, è una tecnica che si padroneggia con pochi concetti e molta pratica.

Un consiglio che mi sento di dare è di dubitare (perché il foro deve per forza essere perfettamente circolare?...) provare cioè a mettere in pratica, sperimentare ciò che altri insegnano o il suo contrario, e, se possibile, vedere sempre le immagini che realizzano costoro.

Ho nominato Paolo Gioli, voglio ricordare con molto affetto anche Noris Lazzarini che ha contribuito a far conoscere questa fotografia (da ultimo pure) con il suo camper Ludobus, vero e proprio laboratorio fotografico itinerante.

Riporto una foto pinhole realizzata da Noris ad uno dei miei figli con una scatola di latta cilindrica a Trieste, in piazza della Borsa, stimo anno 2006.

Ho voluto realizzare queste pagine web con alcune delle foto riuscite, ovviamente di pagine ne avrei potute creare in quantità ben maggiore se avessi voluto mostrare le immagini - per un verso o per l'altro - non riuscite...

Mi auguro che consideriate il tempo impiegato qui come ben speso, così è per me!

Lorenzo

Crea il tuo sito web con Webador